気が付いたら文末が欠落していましたので補修しました。ご迷惑をおかけしました。

雑誌「潮」1971年11月号

特別企画・沖縄は日本兵に何をされたか

特別企画・沖縄は日本兵に何をされたか

《私記》私は自決を命令していない

"極悪無残な鬼隊長だった。といわれているが、ことの真相を事実に基き明らかにしたい

赤松 嘉次

元海上挺進第三戦隊長・肥料店経営

【写真】渡嘉敷島へ転進まえの筆者(当時23歳)

怒号のアラシの出迎え

「何しにノコノコ出てきたんだ! 今ごろになって!」

「おまえは三百人以上の沖縄県民を殺したんだぞ! 土下座してあやまれ!」

「おまえは三百人以上の沖縄県民を殺したんだぞ! 土下座してあやまれ!」

耳をふさぎたくなるほどのすさまじい怒号が、飛行機のタラップから降り、空港エプロンに向かった私を急襲した。エブロンには数多くの、抗議団と称する人々が集まっていて、口々に「人殺しを沖縄に入れるな!」「赤松帰れ!」のシュプレヒコールを、私にあびせかけてきた。

戦時中の基地であった渡嘉島で、昨年の三月二十八日行なわれるはずだった「第二十五回忌合同慰霊祭」に、島の人々に招かれて、私たち海上挺進第三戦隊の生存者の有志たちが、訪沖の第一歩をしるしたさいの出来事である。

ある程度のことは予想していたのだが、かくも激越な抗議デモに出迎えられ、モミクチャにされるとは夢想だにしなかったし、また、その後約半月にわたり、沖縄の新聞でいろいろと取りざたされたのには、驚きをいだいたというより、まったく戸惑ったというのが実感である。

それまでにも、週刊誌等に数回、私のことが取り上げられていたが、多くは興味本位的な記事であり、いかにも私が「三百有余」の島民に一方的に自決を命じたかのような内容が、沖縄の方々に深く信じられているとは、夢にも思っていなかったのである。

日本でも、戦後しばらく暴露的な読み物や映画が多く出回り、世人のヒンシュクを買ったが、しだいに生活が落ち着くとともに、それらの多くは姿を消していった。だから、渡嘉敷での私たちのことも、時日が真相を明らかにしてくれるものと信じていた。さらに、戦後、沖縄の知人との文通も途絶えがちで現地沖縄の様子もわからぬまま、慰霊祭参列のための訪沖となり、抗議デモに遭遇したのである。

私には大学にいっている娘がある。この娘が事件を知って「お父ちゃんは軍人やった。軍人なら、住民を守るのが義務じゃないか」と私に質問したことがある。そのとおりなのだ。いかにして島を死守し、最後の一兵まで戦うかに夢中だった状態のなかでも、われわれはなるべく住民を戦闘に巻き込まないように心がけた。

いまさら、弁解がましく当時のことを云々するのは本意ではないが、沖縄で"殺人鬼"なみに悪しざまに面罵され、あまつさえ娘にまで誤解されるのは、何としてもつらい。編集部からの切望もあり"誤解"されている間題点のひとつ、ひとつを以下で説明してみようと思う。

現在出回っている、おびただしい数の沖縄戦記物の多くは、一九五三年にまとめられた『慶良間列島・渡嘉敷の戦闘概要』(渡嘉敷村遺族会編)の記録をパラフレーズしている。この記録は、当時の村長だった米田惟好氏(のぷよし、旧姓、古波蔵=こはぐら)を中心に編まれたものである。

出撃を中止した背景には

昭和ニ十年三月二十一日から、米軍は大空爆と艦砲射撃を加え、山は、二日も三日も燃えつづけ、火は夜空をこがした。ところが、海上挺進隊の隊長だった「赤松大尉は船の出撃を中止し、地上作戦をとると称して、これを自らの手で破壊した」(中野好夫.新崎盛暉著『沖縄問題二十年』岩波新書)という。

私たちの海上挺進隊は、ベニヤばりのモーターポートに120キログラム爆雷二個を積み米軍船団を夜襲、体当たりを敢行する特殊部隊だった。慶良間に三隊(座間味、阿嘉の両島に第一、第二戦隊がいた)、沖縄本島に三隊の、計六戦隊が配置されていた。隊員は第三戦隊の場合、当時二十五歳だった私を長に、十六~十八歳の特別幹部候補生百四名で編成(開戦時には病気、事故などで百名を割っていた)百隻の○レ(マルレ)艇を有していた。

出撃準傭から船舶自沈にいたるまでの状況を、戦闘中、基地勤務隊の辻政弘中尉が塹壕の中で書き綴った第三戦隊『陣中日誌』に追ってみよう。

【写真】戦闘のさなか渡嘉敷島で記した『陣中日誌』

【引用者註】これは戦闘中塹壕の中で書き綴ったものではない。後1970年に、元本部付特幹兵谷本小次郎氏が中心となって書き直したものである。「ある神話の背景」もそう説明している。

【引用者註】これは戦闘中塹壕の中で書き綴ったものではない。後1970年に、元本部付特幹兵谷本小次郎氏が中心となって書き直したものである。「ある神話の背景」もそう説明している。

「三月二十五日晴、暁と共に敵機の来襲を受く。〇九三〇敵機動部隊は巡洋艦、駆逐艦、潜水艦、砲艦等約十五隻慶良間海峡に侵入、我が地上陣地、基地設備に織烈なる艦砲射撃を受く、我が方反撃する火器なきため水際陣地等に於いて夜のとばりを待つ、一七〇〇頃より敵機動部隊監視艦を残し南方洋上に退去……二〇〇〇戦隊長(赤松)出撃を考慮し、独断各(中)隊1/3の舟艇に泛水を命ずると共に本島船舶団本部に『敵情判断如何』と打電。……二一三〇船舶団本部より『敵情判断不明、慶良間の各戦隊は情況有利ならざる時は、所在の艦船を撃破しつつ那覇に転進すべし』との返電あり」

- (引用者注)上記は、原本である辻政弘中尉が塹壕の中で書き綴った第三戦隊『陣中日誌』ではない。原本は以下のとおり

三月二十五日 晴

於 渡嘉志久

一、敵機常時在空三○―四○機主目標ヲ基地設備並ニ地上陣地ニ対シ爆弾焼夷弾投下銃撃モ加フ

敵機動部隊ハ巡洋艦、駆逐艦、潜水艦、砲艦等約十五隻 慶良間海峡侵入 我ガ地上陣地並ニ基地設備ニ対シ猛烈ナル艦砲ヲ加フ

船舶団長基地隊長以下十五名座間味島ヨリ橇船ニテ阿波連ニ上陸後渡嘉志久本部ニ来隊セラル

二、転進命令 軍並ニ軍船舶隊ヨリ部隊(戦隊ノミ)那覇ニ転進命令ヲ受領ス

勤ム隊主力整備隊一部並ニ水上勤ム隊ノ主力ハ船舶團長ノ意考ニ依リ渡嘉敷島ニ残留敵ヲ邀撃ニ訣ス

二二:二○部隊全員ヲ以テ舟艇泛水ノ作業を実施ス

珍しい条件付きのこの本部命令は、ちよっと類がない。だが、この命令下令は、当時のことを記した軍関係の本(自衛隊保存)にも出ている。私どもが故意に、もしくは無意識的に、無線を誤読したわけではない。「戦隊長は命令を協議の上、本島転進に決し……残り2/3の泛水作業を決行……折から慶良間列島を視察中の第十一船舶団長大町茂大佐以下十五名敵戦艦の中を突破……上陸」

ところが、慶良間列島をあちこちと視察しておられた船舶団長は、この命令を知らず、上官無視だと非常に立腹された。私は敵中突破して那覇に向かう決心を述べたが、団長はなかなか同意してくれない。種々協議の結果、戦隊の主力(一個中隊欠)をもって、大佐を護送することを決定。この間の事情も『陣中日誌』に明記されている。

「三月二十六日晴、出撃準備命令(註・大佐護送のため)湾外より艦砲受け、水面にて瞬発信管により散弾飛び散り、又焼夷弾山の肌を焼く中泛水作業……敵を迎撃する基地特設隊の感情交錯し、干潮のためリーフ各所に露出、延々五時間を要し、東天既に黎明近く、白昼編隊を組んで敵機動部隊の中をベニヤ製の攻撃艇が本島に到達すること不可能なるを考え、船舶団長(大町)再び艇の収容揚陸を命ず。戦隊長(赤松)現在使用しうる人員を以てする揚陸は不可能と判断、団長に出撃命令下令を懇願せしむるも空しく……全員揚陸作業行なうも、敵機の空襲(グラマン機)を受く。茲に於て遂に涙をのんで残余六十余艇の舟艇に対し自沈を命ず」

以上で、私が生命への未練や気遅れから、身がってな"破壊命令"を出したのではないことだけは、わかってもらえると思う。

- (引用者注)この日の記述も陣中日誌原本ではまったく違う

三月二十六日 晴

於 渡嘉志久

旭沢

一、渡嘉志久基地全舟艇ノ泛水並ニ出撃準備着手スルモ泛水作業悪ルク泛水ニ五時間ヲ要シ出発準備完了ハ払暁ニ近ク然モ敵駆逐艦、魚雷艇慶良間海峡ニ遊弋シ那覇転進ハ不可能ノ状態トナレハ部隊ハ他日ヲ期シ涙ヲ呑ンデ三中隊ノ二艇ヲ残シ全舟艇ヲ渡嘉志久湾ニ自沈ス

二、阿波連基地ニアル第一中隊ハ泛水ハ阿波連湾内ニ敵駆逐艦並ニ魚雷艇アリテ泛水不能ナリ

三、 敵機常時二○ー三○爆撃並ニ渡嘉志久湾ニハ敵舟艇数隻ヲ以テ艦砲射撃ヲナス攻撃目標ハ自沈舟艇、地上陣地、棲息設備ニシテ猛烈ヲ極ム

四、戦隊本部旭沢ニ転移ス、船舶団長、基地隊長鈴木少佐外一名那覇帰隊ノタメ舟艇二ヲ以テ出発ス

中島少尉、竹島候補生、操舵手トシテ 整備隊下士官一、兵一ハ助手トナリ出発ス

五、損害 人員 戦死者 水勤隊軍夫 二名

負傷者 三島候補生 一名

曲解された"軍命令"

次にこれまでの戦記によると、その後私は、「上陸したアメリカ軍を地上において撃減する戦法に出る、と宣言、西山A高地に部隊を集結し、さらに住民にもそこに集合するよう命令を発した。住民にとって、いまや赤松部隊は唯一無二の頼みであった、部隊の集結場所への集合を命ぜられた住民はよろこんだ。日本軍が自分たちを守ってくれるものと信じ、西山A高地へ集合したのである。しかし赤松大尉は住民を守ってはくれなかった。『部隊は、これから、米軍を迎えうつ。そして長期戦にはいる。だから住民は、部隊の行動をさまたげないため、また、食糧を部隊に提供するため、いさぎよく自決せよ』とはなはだ無慈悲な命令を与えたのである」(上地一史著『沖縄戦史』時事通信社)という。

二十六日夜、大町大佐を渡嘉志久の基地から送り出したあと、私たちは山の反対斜面に本部の移動計画を立て、寝ていると、十時過ぎ、敵情を聞きに部落の係員がやってきた。私が「上陸はたぶん明日だ」と本部の移動を伝えると「では住民は? 往民はどうなるんですか」という。正直な話、二十六日に特攻する覚悟だった私には、住民の処置は頭になかった。そこで「部隊は西山のほうに移るから、住民も集結するなら、部隊の近くの谷がいいだろう」と示唆した。これが軍命令を出し、自決命令を下したと曲解される原因だったかもしれない。

住民の集結すら知らない

しかし、村当局が、部隊の背後に隠れるのが、もっとも上策だと判断したのも、とうぜんだろう。村では、まえまえから集結する計画もあったのではないかと思われるフシもある。もちろん米軍上陸前に出撃してしまう隊長に、上陸後の村民の処置など相談する必要はなかったのであるが……。

二十七日、米軍の上陸開始、二十八日には部隊も住民も完全に包囲されてしまった。われわれの陣地のほうからは、集結した住民の姿も見えなかった。『陣中日誌』を開くと――

「三月二十八日 小雨 晴 夜雨、昨二十七日上陸したる敵は一部海岸稜線上を渡嘉志久へ、一部は我陣地北側の高地に布陣せるものの如し……昨夜出発したる各部隊夜明けと共に帰隊、道案内の現地召集隊の一部、支給しありたる手榴弾を以って家族と共に自決す。……小雨の中、敵弾激しく、住民の叫び阿修羅の如く陣地彼方に於いて自決し始めたる模様。(註=自決は翌日判明したるものである)

【引用者註】はてさて、「住民の叫び阿修羅の如く」は翌日聞こえてきたのであろうか? それに、「住民も集結するなら、部隊の近くの谷がいいだろう」と示唆しておきながら、「住民の結集すらしらない」というのは、「われわれはなるべく住民を戦闘に巻き込まないように心がけた」ことになるのだろうか?

【引用者註】この日の陣中日誌原本では、自決に関する記述は一切無い。詳しくは、赤松隊「陣中日誌」改竄の一端参照。

三月二十九日 曇雨 悪夢の如き様相が白日眼前に晒された、昨夜より自決したるもの約二百名(阿波連方面に於いても百数十名自決後、判明)首を縛った者、手榴弾で一団となって爆死したる者、棒で頭を打ち合った者、刃物で頸部を切断したる者、戦いとはいえ言葉に表し尽し得ない情景であった」とある。

【引用者註】これは、完全に自己撞着である。赤松元大尉が曽野綾子に語ったこととも矛盾している。この『従軍日誌』が後から書かれ、「様々な戦史」との辻褄合わせに苦心したものであることが窺われる。

【引用者追記】「従軍日誌」の原本をみれば、このような表現は一切無く、1970年段階の創作であることは明らかである。

さまざまな戦記にあるごとく、私が、自決に失敗した住民が軍の壕へ近づくと、壕の入り口で立ちふさがり、軍の壕に入るなとにらみつけたかどうか。

第一、当夜、私は住民と顔を合わせていない。前述のごとく集結していたことすら知らなかったのだ。この「住民を自決から救えなかった手ぬかり」は、私もじゅうぶんに責任を感ずるところである。ほんとうに申しわけないと思っている。

三月二十一日夜、舟艇出撃の諸準備完成を機に、私は渡嘉敷部落に帰り、村長以下村の有志と夕食をともにし、今日までの協力を感謝し、さらにこんごの協力を要請したのである。しかし、両者の意思疎通をはかるため、早くからこのような機会をもつぺきであったと反省している。

自決命令を下したあと「赤松大尉は、将校会議で『持久戦は必至である。軍としては最後の一兵まで戦いたい。まず非戦闘員をいさぎよく自決させ、われわれ軍人は島に残ったあらゆる食糧を確保して持久体制をととのえ、上陸軍と一戦を交えねばならぬ。……』と主張したという」(岩波新書・同前書)

糧秣に関しては、米軍が四月上旬に沖縄本島に兵力を集中していらい、五月中旬まで攻撃が中断していたころ、村長と会合をもち糧秣協定を結んだものだ。鶏と豚は村民が、牛は部隊がとる。イモは、わが軍が米軍の鉄条網を切断、前のほうを部隊(すでに米軍基地となっていた場所だから危険なのだ)、後方は住民と分割、協同作業を行なった。部隊全体としてほ、住民に対して糧秣の圧迫を加えたことは一度もない。一部の兵隊か空腹のあまり、部落民に食糧をねだったかもしれないが、この程度の例外はいたしかたないだろう。

私の部隊で、新海中尉をはじめ数十人の栄養失調による死者を出したことでも、食糧のない苦しさにどれだけ耐えていたか、一端がうかがえるというものではなかろうか。

「赤松大尉は、その他にも、住民を惨殺している。戦闘中捕虜になって伊江島から移住させられた住民の中から、青年男女六名のものが、赤松部隊への投降勧告の使者として派遣されたが、彼らは赤松大尉に斬り殺された。

集団自決のとき、傷を負っただけで死を免れた小嶺武則、金城幸二郎の十六歳になる二人の少年は、アメリカ軍の捕虜となって手当を受けていて、西山に避難している渡嘉敷住民に下山を勧告してくるようにいいつけられたが、途中で赤松隊に捕まり射殺された」(『沖縄県史・各諭篇7』嘉陽安男編)

住民を惨殺したというが

第一の場合、米軍の背後で(渡嘉志久)生活していた伊江島住民のなかから、男女三名ずつ歩哨線を抜けて、投降勧告にきた。女三名は取調べの田所中尉に、捕虜であることを告白したので、当時の戦陣訓の話をし、自らを処するように勧めた。帰してくれと懇願されたが、陣地内のモヨウを知っているうえに、戻れぱ家族の者もいることだし、情報がもれない保証はない。

それに陣地内におくには、先に述べたように糧秣が逼迫していて不可能だ……中尉に事情をじゅんじゅんと説かれて、最後には従容として自決したという。

男のほうは年配者だったと思う。女たちに男たちのことを聞くと、彼らは伊江島陥落のとき米軍を誘導してきた。今回も、自分たちだけで投降を勧めに行くと危いというので、女性を連れてきたという。この三名は自決に応じないので、斬刑に処した。現在流でいえば軍法会議を開くところだろうが、そんな余裕もなく、これは万やむをえなかった。

第二の場合はこうだ。二人の少年は歩哨線で捕まった。本人たちには意識されてなくとも、いったん米軍の捕虜となっている以上、どんな謀略的任務をもらっているかわからないから、部落民といっしょにはできないというので処刑することにいちおうなったが、二人のうち小嶺というのが、阿波連で私が宿舎にしていた家の息子なので、私が直接取り調ぺに出向いて行った。いろんな話を聞いたあと「ここで自決するか、阿波連に帰るかどちらかにしろ」といったら、二人は戻りたいと答えた。ところが、二人は、歩哨線のところで、米軍の電話線を切って木にかけ、首つり自殺をしてしまった。赤松隊が処刑したのではない。

投降までのいきさつ

「八月十五日、アメリカ軍は降伏勧告のピラを飛行機から撤いた。古波蔵惟好村長は意を決して集団で投降することにし、住民たちは栄養失調で疲弊し切った体を励ましあって下山してきたが、赤松隊は依然として投降勧告に応じなかった。新垣重吉、古波蔵利雄、与那嶺徳、大城牛の四名は再びアメリカ軍の命令で投降勧告に行った。捕えられぬよう用心しながら勧告文を木の枝に結びつけて帰るつもりだったが、与那嶺、大城の二人は不幸にも捕えられて殺された」(『沖縄県史』前同)

このくだりも重要な問題を含んでいる。まず村長以下住民が投降したのは、八月十二、三日の両日だったのである。だから、十五日まで村長が投降しないでいたかのように書いているのは、事実に反する。間題の二人が歩哨線に引っかかったのは十六日の朝だった。歩哨兵に誰何され逃亡しようとして射殺されたもようである。(じつは、この二名の射殺の件は、つい最近耳にしたのである)

【写真】陸軍情報隊長・塚本保次大佐による投降勧告

ボツダム宣言受諾の報であるが、十二日ころから米軍無電の傍受により、うすうすその気配は感じ取っていた。ビラやスピーカーによる宣伝も盛んで「赤松隊長は、自己の信義を重んずるのあまり、部下にむりじいしてないか!」とか「あなた方だけが慶良間の一角でがんばっても大勢には、いささかの影響もない。一分、一秒でも早く住民と部隊を解放しなさい!」とか、まくし立てる。

十五日夜七時五十分ごろ「一億一丸となって……」の声が断片的にはいり、九時過ぎの、"時事解説"に「戦後いぱらの道を……」云云のことぱが聞かれた。

十六日払暁、先の四人の投降勧告者が残していった、竹の先に結んだ手紙が届いた。――戦争は終結、隊長か代理を米軍基地まで寄こせという文面である。全将校が集合協議の結果、軍使四名を派遭することに決定。このさいの会見により、大東亜戦争の終結、連合軍への降伏は動かぬ事実となったのである。

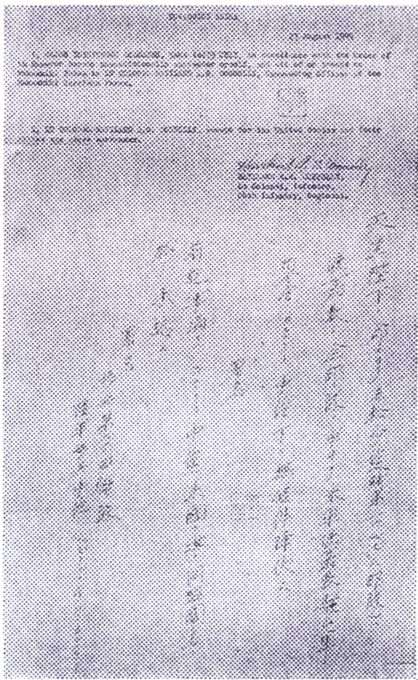

ついで十八日、私自身が米軍指揮官と会見、無条件降伏の詳細を知り、即時投降を勧告されたが、私は「我が軍は、所属する上級指揮官の命令がなくば、武装解除に応じられない」と要求。とりあえず、停戦協定のみを締結した。

すでに沖縄本島の三十二軍司令部は、すでに崩壊したあとなので、たまたま当日、大本営派遣軍使としてマニラヘ飛ぶ途中の川辺虎四郎中将の許可をもらい、かくして二十四日の武装解除の調印のはこびとなった。

【写真】米軍との間に交わした武装解除調印式の文書

村の記録や戦記によると、私はわが身の保身に汲々とし唯々諾々として投降したごとく描写されている。私としてぽ軍人らしい規律を重んじ、最後まで徹底抗戦の用意があり、降伏も上級司令官の命の後に行なった。この点に関しては、一点のやましさもないと明言できる。

投降当時の状況を思い出してみると、軍の者も疲労しきって満足に歩けない身体で、黙黙と壕を掘り、射たれっ放しで乏しい騨薬を持って、ただただ敵の近接を待つのは(主陣地では、小銃を三十メートル以上の射程距離で射撃することを禁じた)、異常なる精神力を要したのである。このような状況下でも、犬半の村民が八月十二日に集団投降するまでは軍とともに、苦しいなかをがんばってくれたことは、ただただ感謝のほかはない。

ただ三十余名の方が、私の勧告にもかかわらず、八月二十四日の武装解除まで軍と行動をともにされ、戦後、他の村民との間になにかミゾができたかに聞く。

投降時、村に三つの色分け

結局、村には投降の時点において三つの集団ができたのだ。米軍の後方にいた伊江島の住民、十二日に投降したグループ、八月二十四日まで軍とともにあったグルーブ。

伊江島の住民の処刑のどきは、村長も取り調べの現場にいて「おまえら日本人のくせに何だ」と詰間していた。それが、戦後いっしょに生活しなくてはならなくなったあたりにも問題がありそうだ。

八月二十四日、米軍に武装解除された部隊を涙を流して送ってくれた村の人々、昨年三月慰霊祭に旧部隊のものを暖かく迎え、夜のふけるのを忘れて語り合い、なかには、島に行げなかった私に、わざわざみやげ物を持って那覇まで会いにきてくれた村民に、私はあの島の戦史や巷の戦記物にあるような憎しみや、悪意を見いだしえないのである。

沖縄のある友人からの手紙は、

「私も四月三日に渡嘉敷島に渡り、島の人々が"あのこと"に対し、どのような反響を見せるか、ただ注意深く見守っておりましたが、島の人には誰一人として貴殿に反意を持つものがいなかったことは、那覇でのあの騒ぎと対照した場合、いかにもおかしい気がして……。

「私も四月三日に渡嘉敷島に渡り、島の人々が"あのこと"に対し、どのような反響を見せるか、ただ注意深く見守っておりましたが、島の人には誰一人として貴殿に反意を持つものがいなかったことは、那覇でのあの騒ぎと対照した場合、いかにもおかしい気がして……。

ある人が村長に対し、なぜ赤松さんをご案内して来なかったのか、と詰めよる人さえあったのです。それも一人ではありません。数多くの人々がいっていたと村長はいっていました。(以下略)」

また先日、戦後のあるとき渡嘉敷で小学校長をやっていた人が、わざわざ私のところを訪ねてきて、

「赤松さんは集団自決の命令は出してない筈だ。軍が持つほとんどすぺての衛生材料(薬包帯等)を、集団自決に失敗した人たちのために使っているのだから。自分で下命しておき、そんな親切を見せるはずはないものですよ」といってくれたのである。

私の許には同様の趣旨の村民、あるいは村関係者からの手紙が数多くよせられているが、ここでは、そのひとつ当時女子青年団長だった伊礼蓉子さん(那覇市在住)の真心こもる所信を、ご紹介するにとどめておこう。

「赤松さまのことが話題にのぼる度に、ゆがんで書かれた渡嘉敷村の戦記がすべて事実に反することを証明し、その誤解をとく役目を果たさせて戴いております。

最後まで部隊と行動を共にして終戦を迎えましたが、その間、赤松さまの部隊の責任者としての御立派な行動は、私たちの敬服するところでした。(中略)村民に玉砕命令を下したとか、いろいろと風評はございますが、それは間違いで、あの時赤松さまの冷静沈着な判断によって、むしろあれだけの村民が生きのびることができたのだと申しましても決して過言ではございません。ゆがめられた戦記を読んで赤松さまを誤解している一部の反戦青年の来島反対にあい、渡嘉敷島まで行かれなかったことは、私たちをはじめ渡嘉敷の村民は心から残念に思っております」

なぜ現地調査をしないのか

村当局が戦記を村の公文書としてまとめた段階では、当事者にも、私個人をあれほどの"極悪人"に仕立てる心算はなかっただろう。ところが戦記が、マスコミの目にとまるや、事態はあれよあれよというまに急旋回、つぎつぎと刊行される沖縄関係の書物のいたるところに、赤松という大隊長が、極悪無残な鬼隊長として登場することになったのである。

ことに、左翼系の書物に、その煩向がとくに顕著だった。思想が異なり、時代のすう勢も変わったから、元陸士五十三期生の男が誹謗されるのも、運命かもしれない,いたしかたがないというものである。

だが間題は、その方法である。村の戦記の記述を一から十までウのみにし、さらに尾ヒレ手ピレをつけて、さも現揚にいて、すべてを見知っていたかのように描写する魂胆に憤激をおぼえる。

兵士の銃を評論家のベンにたとえれぱ、事情は明白だ。ペソも凶器たりうる。「三百数十人」もの人間を殺した極悪人のことを書くとすれば、資料の質を問い、さらに多くの証言に傍証させるのが、ジャーナリストとしての最小限の良心ではないのか。

戦記の作者の何人かは、沖縄在住の人である。沖縄本島と渡嘉敷の航路は二時間足らずのものなのに、なぜ現地へ行って詳しい調査をしなかったのか。その怠慢を責められてもしかたあるまい。彼らの書物を孫引きして、得々として"良心的"な平和論を説いた本土評論家諸氏にも同じ質問をしてみたい。

日本の良識を代表するといわれるA新聞に「丸々とふとった赤松大尉は女を従えて傲然と壕から出てきた」と書かれたこともある。当時の部下が皆知っているように、私は今よりもっとやせ、年齢も25だったから壕に女を連れこむほどの"才覚"は、みじんも持ち合わせてなかったのである。

以上を私の強弁、居なおり、傲慢ととる方もあろう。だが、ぬれぎぬをかぶられっ放しだった者には、これくらいの強腰がないと、かえって自己弁護も怯懦のいいわけととられかねないのである。

島の方々に対しては、心から哀悼の意をささげるとともに、私が意識したにせよ、しないにせよ、海上艇進隊隊長としての「存在」じたいが、ひとつの強力な力として、住民の方々の心に強く押しかぶさっていたことはいなめない、このことを、旧軍人として心から反省するにやぶさかでないむね申し添えておきたい。

船を失った私が、任務を沖縄本島の支作戦であると解釈し、渡嘉敷島にできるだけ長く米軍を拘束しようとしたことが、あるいは卑怯なように思われ、村民にも持久防御の辛酸をなめさせてしまったことを、深くお詫びしておきたい。

どうか私のいうことも信じてほしい。私も戦争中から戦後の今日にいたるまで、戦争という巨大な"罪過"のただなかで苦しめられ、痛めつけられてきた人間なのである。ここに述べるのは、私の血の叫びであるといえば、読者諸兄は、やはり眉をひそめられるであろうか。

(編集部=文中引用してある書簡は、すぺて筆者が保管してあるものです)

潮1971年11月号特集index